レイノー現象

SLE患者さんの約半数の方々に出現する症状です。その病態や生活上の注意点・工夫、治療をご紹介します。

レイノー現象とは

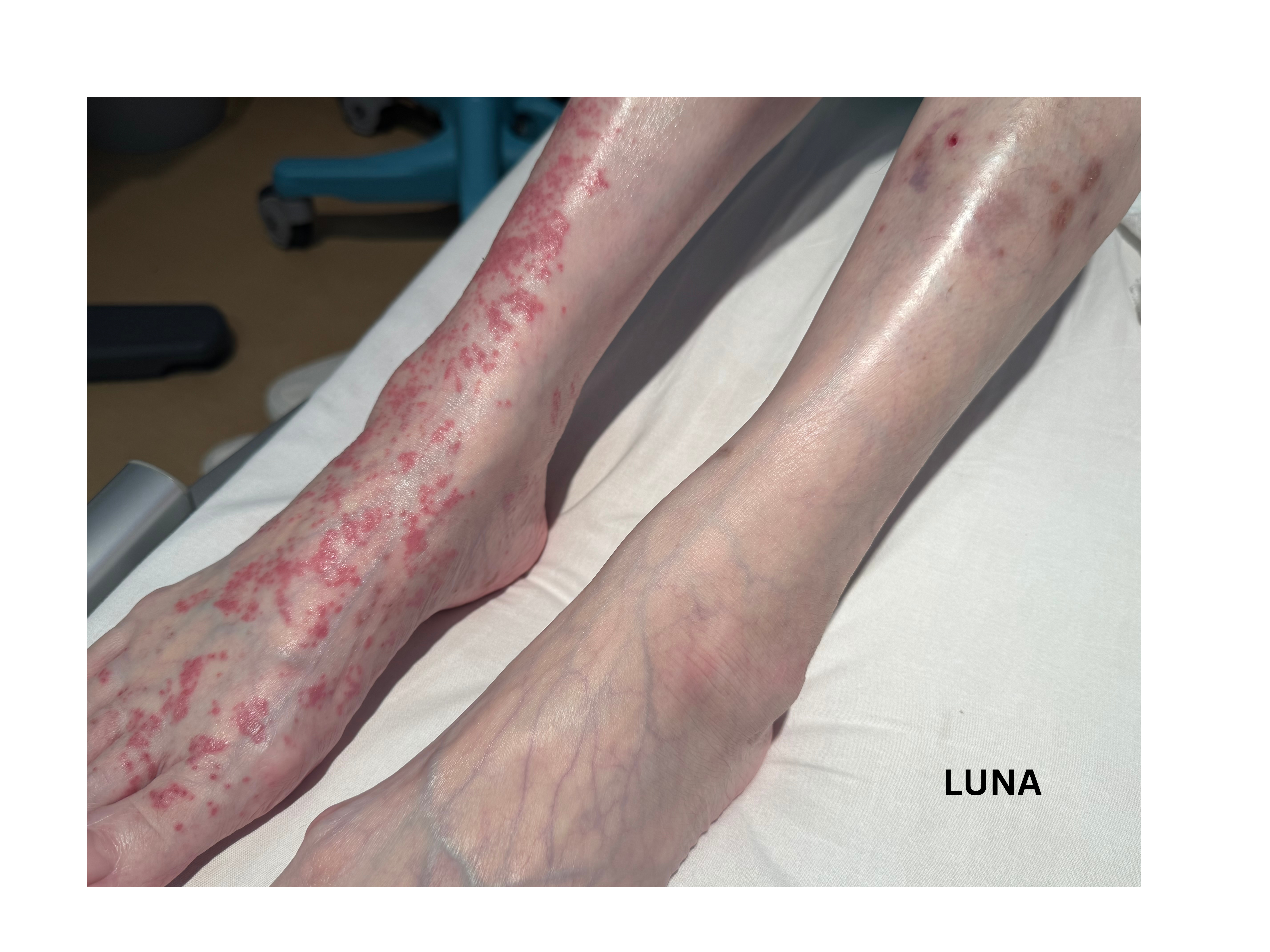

指先やつま先の皮膚が突然白くなり、次に紫色、赤色になって正常の色に戻る現象です。数分から30分程度持続します。色調の変化は境界線がはっきりとしています。皮膚の色の変化と一緒に、冷えや痛み、しびれ感などの症状を伴います。寒さやストレスによって交感神経という神経が刺激され、指先やつま先の血管が収縮し、その先に血液が通わなくなることで起こります。血液が通っていないときは白色や紫色に見え、血液が再び通るようになると赤色に見えます。実際は一色だけの変化でも強くでていれば、レイノー現象と判断されることもあります。レイノー現象が起きたときは、携帯電話のカメラなどで写真を撮って、担当医にみせていただくのも診断確定に有効です。

寒いときとお伝えしましたが、具体的には、温かい部屋から寒い外に出たとき、冷たい水に触れたとき、冷蔵庫や冷凍庫に手を入れたときなどのほかに、夏でも冷房のよく効いた部屋に入ったときなどにレイノー現象が起こります。

レイノー現象を繰り返したり、放置しておくことで血管障害が進行し、狭くなった血管に血液のかたまりができることによって血流障害がさらに悪化し、皮膚がえぐれた傷(潰瘍)となってしまったり、ひどい場合には指先などが腐ってしまう(壊死)こともあります。

生活上の注意点や工夫

血管障害を最小限にとどめるために、レイノー現象が出現している時間をできる限り少なくしましょう。そのためには冷やさないことが最も重要です。寒い季節や気温の低い日は手袋やマフラー、厚手の靴下などの防寒着をしっかり身に着けるようにしましょう。また、夏でも冷房が強いとレイノー現象が起きてしまいますので、設定温度には注意しましょう。炊事や洗濯など水を扱う際には、お湯を使うようにしましょう。しかし、湯冷めをしてしまうとレイノー現象を誘発しますので、お湯を使用した後はしっかり拭いて水分を残さないようにしましょう。冷蔵庫や冷凍庫を開けるときは手袋を使用したり、スーパーなどで食材をとるときも注意が必要です。また、たばこは血管を収縮させ傷つけてしまいますので、吸わないことが大事です。患者さんによってはカフェインがレイノー現象を悪くすることもあるようですが、あまり一定の見解はありません。緊張(精神的ストレス)もレイノー現象を引き起こしますので、緊張を避けてリラックスするようにしましょう。

レイノー現象が出たときは、原因となっている寒さや緊張を取り除きましょう。手をポケットに入れたり、カイロをあてたり、温かい飲み物を両手で持ちながら飲むのもよいでしょう。

また、指先やつま先の小さな傷が原因となって、潰瘍ができることがありますので、傷をつくらないように注意が必要です。寒い時期には手袋や厚手の靴下も保護の役割を担ってくれます。手荒れから潰瘍になることもありますので、保湿剤などをこまめに塗るようにしてスキンケアに努めましょう。また、足にも傷をつくらないように心がけ、たこやうおのめをつくらないことが大切です。そのため、靴のサイズがきつくないものを選びましょう。かかとの高い靴はたこやうおのめの原因となりますので避けましょう。うおのめができた場合は、深くなると潰瘍になってしまいますので、自己判断せずに、皮膚科に相談するとよいと思います。

レイノー現象の治療

レイノー現象の治療薬として正式に保険適応のある薬剤はありませんが、血管を拡張させて血流を改善させる薬(血管拡張薬)や血管の中に血のかたまりが作られるのを防ぐ薬(抗血小板凝集薬)などが用いられることがあります。治療の目標はレイノー現象を減らすことによる生活の質の改善と皮膚潰瘍や壊死などを防ぐことです。ただ、SLEを含む膠原病の患者さんでは、治療薬によってレイノー現象を完全になくすことは難しいことが実情です。レイノー現象を和らげるためには患者さんご自身の予防策や生活における工夫が重要になります。